对心脏的了解,只停留在“偶尔胸口一紧,忍忍就过去”。但身体不是哑巴,它总会先打草稿,再出大题。走快两步就喘、上楼像背了座山、夜里被胸口“拧紧”的感觉惊醒——你可能把这些当成“累着了、睡少了”,可心脏在小声求救。我们写这篇,只想给你一把手电筒:把那些被日常掩盖的细小异常照亮,少一点侥幸,多一分主动。

5个表现,警告“心脏供血不足”(请把它们放在同一处收藏)

①胸闷或压榨样胸痛:多在活动、情绪波动或饭后出现,休息几分钟缓解,像一只看不见的手按住胸口。

②活动后气短、说话“接不上气”:上两层楼就得停,原本能走的路忽然变“长”。

③乏力伴冷汗或心慌:没做什么体力活,却像“电量只剩10%”,手心出汗、心里发慌。

④清晨或夜间胸痛憋醒:尤其在2—5点,疼痛可持续数分钟,反复发作。

⑤疼痛向左肩背、下颌或前臂放射,甚至手指发麻:别以为是“落枕”“肩周炎”,其实心脏在借“邻居”的位置发声。出现以上任一条,且近来更频繁、更容易被诱发,请把它当成黄灯而不是“小毛病”。

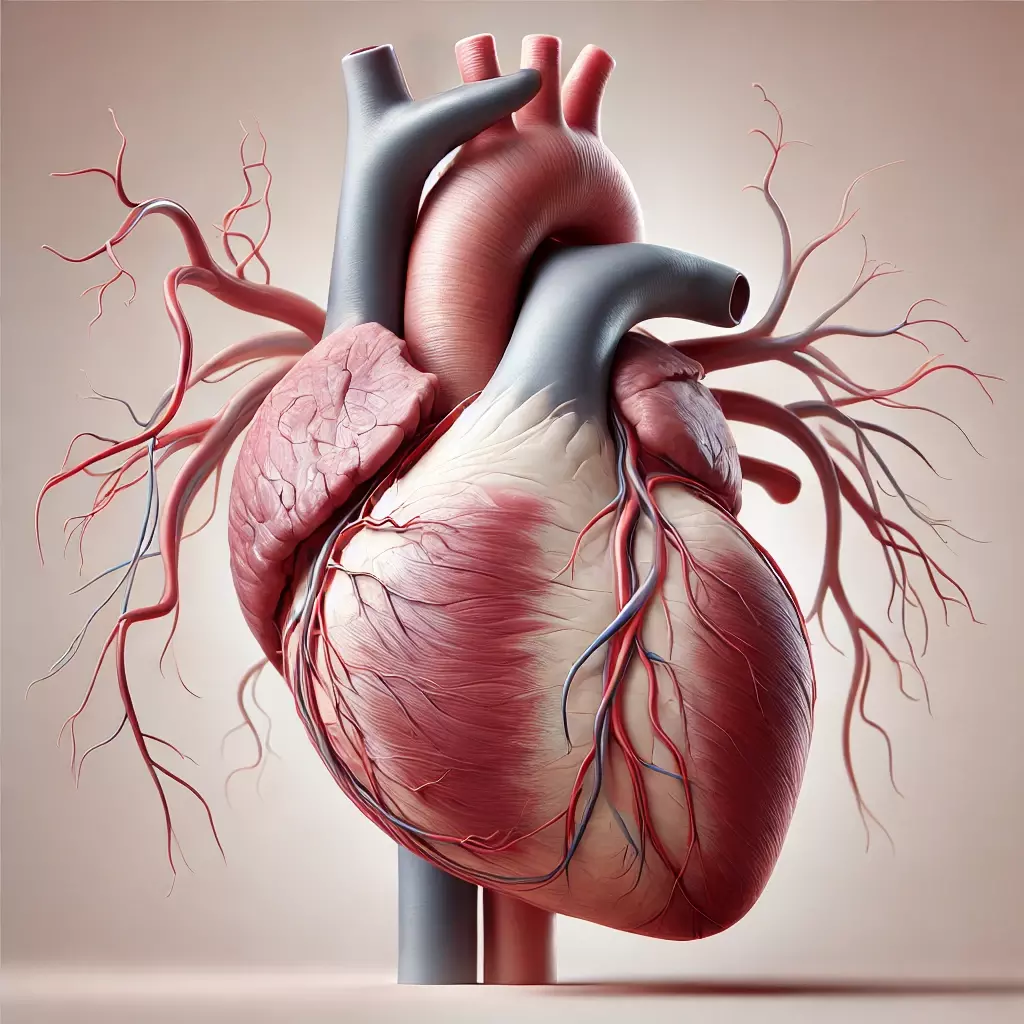

为什么会“供血不足”?把原理讲明白

心肌靠冠状动脉供血。动脉内壁像水管,长期被高血压、高血糖、高血脂、吸烟、熬夜、情绪压力反复“刮擦”,易形成斑块;血管腔变窄、痉挛或出现微循环障碍,心肌拿不到足量氧气,就会以胸闷、气短、乏力“抗议”。有的人检查并非“大堵”,却仍反复不适,多与微血管功能异常、血管内皮受损有关。简单理解:不是只有“堵到七八成”才危险;反复的“小卡顿”,也可能在某天引爆“大故障”。家族早发心血管病、长期久坐、肥胖、情绪波动大的人,更该提高警惕。

想避开心梗,记住这3招(可落地、可复盘)

第一招:稳“三高”、控体重、戒烟限酒,管住“盐油糖”。家庭血压计要会用,空腹血糖与血脂定期复查,腰围也要“过安检”。把目标写下来,按月复盘,比“嘴上重视”更有效。

第二招:动起来,但别逞强。每周≥150分钟中等强度有氧(快走、骑行、游泳皆可),再配合2次肌力训练;从今天起,能走楼梯就别等电梯,午后做3—5分钟舒展缓解久坐。睡眠别亏欠,情绪要“减盐”,给心脏留点喘息空间。

第三招:突发胸痛的处置路线。若胸部压榨痛持续≥10分钟、伴大汗/恶心/濒死感或上述放射痛,请立刻拨打急救电话,尽量就近具备急诊介入能力的医院;发作时间要记清楚、保持安静平卧,家属协助带上既往检查资料。别自行“硬扛”、别开车去医院、别以为“再等等就好”。

就医与自检:把“侥幸”换成“证据”

如果你已出现上面那些黄灯,但还在犹豫,给自己一个明确答案:做一次规范评估。医生会根据症状与危险分层,选择心电图、运动/负荷试验、心肌酶、超声心动图、必要时做冠脉CT或进一步检查。日常也能做“微自测”:记录诱因(走多远会不适)、持续时间、缓解方式、伴随症状,每次如实记在手机备忘录,用数据跟医生对话。别被常见误区绊住——“年轻不可能心梗”“体检一次够一辈子”“不痛就没事”都不对。心脏是个认真的器官,它记账很细,你对它怎样,它就如实回报。

心梗从来不是“突然的坏运气”,而多是长期失管后的“必然结果”。把五个警告贴在心里,把三招行动落到脚下。愿你在下一次上楼、赶路、清晨醒来时,胸口只剩轻松的呼吸,而不是被忽视的疼。符合常识的小改变,常常是命运的大拐点。

冠达优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。